日本野鳥の会 諏訪支部

本州で初めてジョウビタキの巣立ち雛を確認した2010年には、巣の発見に至りませんでした。それは、巣の特徴やどのような場所に巣を作るかがわかっていなかったことも原因でした。繁殖域が拡大し他種と営巣場所や巣材が重複するならば、間接的に種間競争が起きることも考えられます。そこで、繁殖調査の過程で発見した巣を詳細に調査することにしました。調査の結果から、ジョウビタキの面白い生態もわかってきましたのでお伝えします。

独自の調査方法

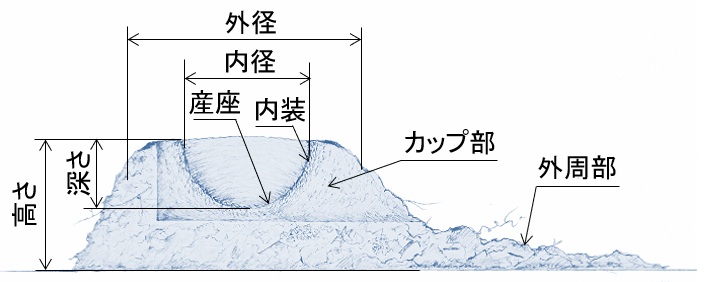

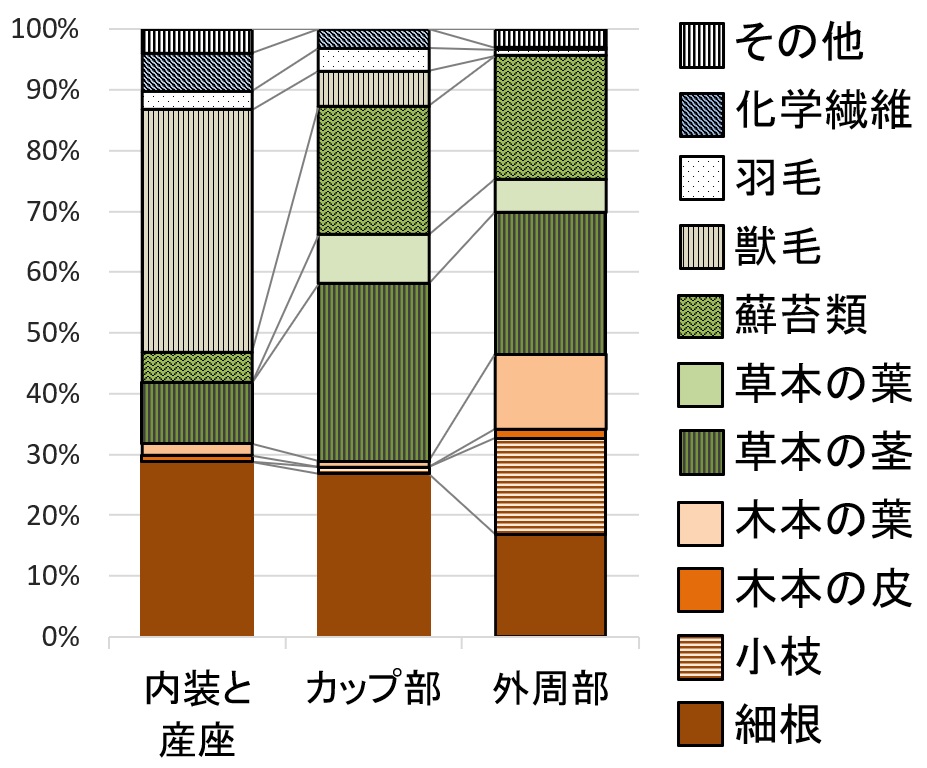

一般的に巣材の調査は、巣を分解して巣材を仕分けた後にその重量を比較することが多いです。今回の調査の目的は目視による他の種との見分方法であり、日本では数が少ない貴重なサンプルでもあったことから、分解せずに目視による体積比率を調べることにしました。また、寸法の測定は、繁殖への影響を少なくするために、巣が完成した直後ではなく、巣立ち後としました。巣を、カップ部、内装と産座および外周部の3つの部位に分けて調査しました(図1、2)。

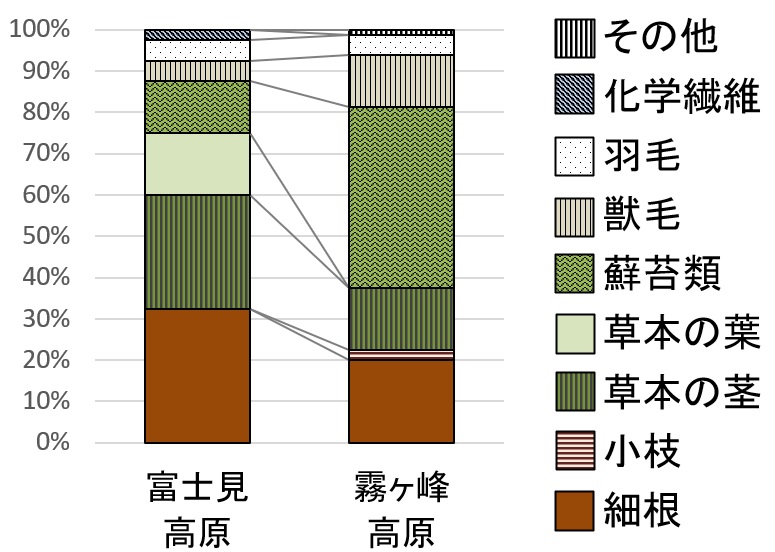

2011年から2013年に、富士見高原で4個、霧ヶ峰高原で4個の他、塩嶺と白樺湖で古巣4個を含めた5個の合計13個の巣を収集し調査しました。

図1.ジョウビタキの巣(富士見町で採集) 図2.巣の構造図(イラスト:林 正敏)

結果

計測の結果,営巣を確認した巣の寸法の平均値は、カップ部の外径が129mm、高さは70mmであり,カップ部の内径が73mm、深さは31mmでした。

部位ごとの巣材の構成比率を図3に示しました。また、地域による巣材の構成比率の差を図4に示しました。

図3.部位ごとの巣材の構成比率 図4.カップ部の巣材の地域差

巣材は多様で、構成は環境により大きく変化

産座と内装には、細根が組み込まれ、その上に獣毛が敷き詰められている例が多くみられました。カップ部の巣材は多様で,主に、細根,草本の茎、蘚苔類(コケ)とこれに組み込まれた草本の葉、獣毛、羽毛、化学繊維などでした(図3)。霧ヶ峰高原の巣は,富士見高原の巣に比較して,蘚苔類が4倍ほど使用されていました(図4)。霧ヶ峰高原の営巣場所は、霧の発生が多い気象条件であったために蘚苔類が多く,集めやすかったのかもしれません。富士見高原の巣は、草本の葉や細根が多く使われていました。

この例のようにジョウビタキは環境に応じて様々な巣材を選択しています。このことは、環境への順応性の高さを示していると考えられ、他種との競合上も有利で、繁殖域拡大の原動力の一つとなっているように思えます。

特徴的な外周部と巣材

ジョウビタキは平らな場所では、カップ部の外に、かなり広い外周部を作ります(図1)。主な巣材は、細根、小枝、木本の皮、草本の茎、蘚苔類、草本の葉など、様々な巣材が使われている例が多いです(図3)。特に,直径5mm を超える短い小枝、30cm もある長い小枝、幅10mm を超える木材のチップなどは、よくも運んだものだと感心するほどでした。運んだけれども巣に組み込めなかったから周囲に捨てたのでしょうか?または装飾のためなのでしょうか?

他種との識別は可能

同じような場所に椀形の巣を作る他の種と比較してみましょう。オオルリは多量の蘚苔類を主材として巣を作るのに対し、ジョウビタキは蘚苔類のほかに、草本の茎や葉、小枝や木本の葉などさまざまな巣材を使います。ハクセキレイ、セグロセキレイおよびキセキレイは巣の外周部の一方に張り出しがみられることがあります。しかし,ハクセキレイとセグロセキレイは枯れ草をキセキレイは小枝や枯葉を主な巣材とし,いずれも蘚苔類を使うことはほとんどありません。

巣材の同定には苦労

富士見高原の巣には細根に似た植物繊維が多量に使われていました。周囲を調べた結果、近くにあるウッドデッキの柵に園芸用のハンギングバスケットが吊るされていました。この中にココヤシの繊維が多量に使われていたため、これを巣に運んだと判断し論文に記述しました。

査読の結果、繊維のどのような構造が比較対照の繊維と一致したから、同一の植物だと同定できたと記述するように指示されました。そこで、ココヤシの果実を入手して、巣から抜き取った繊維と比較しました。林支部長(当時)から使い捨て外科用メスを提供してもらい、断面が観察できるプレパラートを作成しました。顕微鏡も借用し、USBデジタル顕微鏡を併用して繊維の断面や表面を観察・記録することで、一致を確認しました。

住民も参加した巣材の調査

一緒に調査をした林支部長からは獣毛の識別方法など多くを学びました。住民と一緒に巣材の分析を行うことも多かったです。参加された方は、飼い犬の毛や娘さんのセーターの繊維を見つけて喜び、ジョウビタキの労作に感心することもありました。完成したレポートは記録として残し、住民にお礼として差し上げました。

引用文献

林 正敏・山路公紀(2014)八ヶ岳周辺におけるジョウビタキの繁殖と定着化. 日鳥学誌63 : 311-316.

山路公紀・林 正敏 (2015) ジョウビタキの巣の構造と材料.Strix 31: 173-179.